帰宅困難者になったあなたへ|命を守るための行動セオリーと備え方

「家に帰れない…」そのとき、どう動く?

災害時の“帰宅困難者”に備えるための行動セオリー

大きな地震や豪雨、交通麻痺が発生したとき──

「電車もバスも止まった」「道路が寸断された」「会社から帰れない」

そうした“帰宅困難者”が都市部で多数発生するケースがあります。

この記事では、帰宅困難者になったときにどう行動すべきか、そしてその時に慌てないための備えについて、わかりやすく解説します。

帰宅困難者とは?

「帰宅困難者」とは、地震や風水害などの災害時に交通機関が停止・混乱し、自宅へ帰ることができなくなった人のことです。

特に以下のような条件で発生しやすくなります。

- 通勤・通学先が自宅から遠い

- 鉄道やバスへの依存度が高い都市部

- 夜間・雨天・寒冷期の災害時

- 地図や情報を持たず「とりあえず歩いて帰る」判断をしてしまう場合

2011年の東日本大震災では、首都圏で500万人以上の帰宅困難者が発生しました。

帰宅困難になったときの基本セオリー

「とにかく帰ろう」と思ってしまうのは自然ですが、それが危険を招くこともあります。

現在の災害対応では、以下のセオリーが推奨されています。

✅ 1. 無理に帰宅しない

- 災害直後は、建物の倒壊・余震・火災・落下物のリスクが高い

- 歩いて帰る途中に避難所やトイレ、給水場所がない可能性も

✅ 2. 一時待機を基本とする

- 会社・学校・商業施設などには、一時滞在スペース(帰宅困難者受け入れ体制)が整備されている場所も多い

- 行政や施設管理者の指示に従い、安全が確保されるまで待機

✅ 3. 正確な情報を得る

- SNSや噂ではなく、行政の防災無線・NHK・自治体の公式発表を確認

- 通信制限時はラジオ・災害用アプリ・掲示板が有効

「歩いて帰る」は最終手段と心得る

徒歩での帰宅は、体力的・安全面からも非常にリスクが高い行動です。

特に以下のような条件下では絶対に避けてください。

- 夜間や豪雨・寒波時

- ヒール靴や革靴など不適切な服装

- 高齢者・子ども・体調不良者が一緒の場合

- 地図・水・携帯バッテリーを持っていない場合

歩くとしても、3時間(約10km)以内の距離が現実的な限界とされています。

事前にできる備えと知識

✅ 持ち歩き防災セットの準備

- 携帯トイレ

- 携帯充電器(モバイルバッテリー)

- 小型ラジオ(AM/FM)

- 地図(紙)

- 簡易食・水(500ml×1本)

- 雨具・タオル・ライト・防寒シート

かばんに「薄く小さな1セット」を入れておくだけで安心感が変わります。

✅ 勤務先や学校の「帰宅困難者対策」を確認

- 一時滞在場所や備蓄の有無

- 家族との連絡方法(災害伝言ダイヤル171やLINEの既読確認など)

- 自宅付近と職場付近、両方の避難所を事前に調べておく

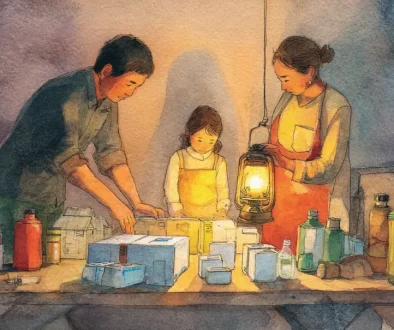

✅ 家族との連絡ルールを決めておく

- 電話がつながらない場合の連絡手段(LINE/SMS/災害用伝言板)

- 「先に帰る・待っている・避難所に行く」など、判断基準の共有

- 子どもが帰宅困難になる場合に備えて、学校との連絡方法とルールも再確認

まとめ:「帰らない勇気」が命を守る

帰宅困難になったとき、

大切なのは「焦って動くこと」ではなく、安全にとどまる選択です。

- 「歩いて帰る」は最終手段。まずは一時待機が基本

- 必要な情報を正しく得て、支援体制に従う

- 事前に“想定”しておくことが、自分と家族を守る鍵になる

「家族のために早く帰りたい」その想いが、

時に命を危険にさらすことがあります。

“帰らないことが、いちばんの思いやり”になることもある。

そんな心構えを、今日から持っておきましょう。